来源:新浪海南

东坡典籍里的“文化”系列连载:

听中医专家王富龙讲他与中医典籍和东坡文献的故事

明代成化、弘治年间刻本《苏文忠公集》释读

《三苏先生文粹》明代嘉靖刻本,杨康年批跋孤本秘籍

王富龙释读东坡古籍:康熙宋荦刻本《施注苏诗》莫友芝批校孤本秘籍

王富龙释读东坡古籍:明代汲古阁刻本《东坡题跋》顾苓批校孤本秘籍

王富龙释读东坡古籍:苏轼谪居海南期间第一首五言诗校勘小议

王富龙释读东坡古籍:词学大师龙榆生先生、黄裳先生批校《东坡乐府笺》题跋

王富龙释读东坡古籍:明代闵凌套印刻本东坡《易传》题跋

王富龙释读东坡古籍:民国词学大师龙榆生手稿,孤本秘笈《东坡乐府韵谱》题跋

王富龙释读中医古籍:孤本秘笈秦伯未手稿《谦斋医案》题跋

王富龙释读东坡古籍:稀见明代闵凌套印刻本《东坡易传》题跋

王富龙释读东坡古籍:明代稀世珍本《东坡文选》考述

明代金阊宝翰楼刻本《苏文忠公全集》题跋

(作者王富龙,龙游斋主人。1993年起享受国务院政府特殊津贴,1994年当选中国十大杰出青年,1999年荣获全国五一劳动奖章,2009年荣获国家技术发明二等奖。现任中国中医人才研究会会长,中国古籍保护协会民间古籍收藏委员会委员,海南省东坡文化旅游促进会副会长,海南东坡主题图书馆专家咨询委员会主任。存藏古籍版本历时30多年,以中医典籍和东坡文献典籍为主)。

2025年6月27日下午,一场别开生面的中医养生智慧分享会在宁静雅致的华彩洲际酒店茶舍举行。来自多家企事业单位的十余位关注健康的精英人士齐聚一堂,共同聆听中医文化学者王富龙教授带来的深度分享,探讨在“大健康”时代背景下,如何向古老的《黄帝内经》借取生命智慧。

“当前70%的中国人,有过劳死风险。”当王富龙教授在演讲开篇引用这一数据时,它如同一记警钟,精准地敲在了每一位现代人的心弦上。这不仅仅是一个冰冷的数字,更是我们这个高速运转时代下,个体生命不能承受之重的缩影。我们享受着前所未有的物质文明,却也面临着日益严峻的健康挑战:不断攀升的青少年肥胖率与近视率、弥漫在职场的“过劳”阴云,以及无处不在的精神内耗。

现代医学在“治已病”层面取得了辉煌成就,然而,面对这些由生活方式引发的“时代病”,我们是否更需要一种“治未病”的智慧?当身体的警报频频拉响,我们能否从绵延数千年的中华文明中,寻找到行之有效的答案?

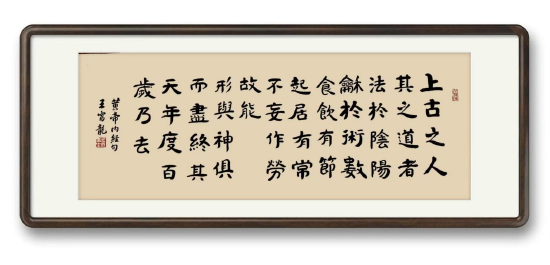

王富龙教授给出的路径是:回归经典。他将目光投向了中医学的奠基之作——《黄帝内经》,并引出了那段振聋发聩的养生总纲:

“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。”

这段古老的文字,并非遥不可及的玄谈。它所蕴含的,正是一套系统、完整且高度契合当代大健康理念的生命管理哲学。本文将跟随王富龙教授的思路,层层深入,剖析这段千古箴言背后,究竟隐藏着何种能够守护我们身心安康的无价之宝。

第一部分:总纲——“法于阴阳,和于术数”,读懂生命的根本法则

养生的最高境界,并非追求某种灵丹妙药或秘方,而是深刻理解并顺应自然的根本规律。《黄帝内经》的养生观,其哲学基石正是“天人合一”思想。“法于阴阳,和于术数”便是这一思想在实践层面的具体体现,它教导我们如何将自身的小宇宙与天地这个大宇宙的节律和谐共振。

“道”与“阴阳”的现代解读

王富龙教授指出,《道德经》言“道生一,一生二,二生三,三生万物”,而《周易》则说“一阴一阳之谓道”。这揭示了“道”是宇宙的本源与规律,而“阴阳”则是我们理解和把握这个规律的根本工具。阴阳并非玄学,而是一种朴素的二元世界观。正如王教授所举的例子:天为阳,地为阴;白昼为阳,黑夜为阴;运动为阳,静止为阴。它是一种分类方法,帮助古人认知世界万物相互对立、又相互依存的动态关系。

“法于阴阳”的实践指南

“法”,即效法、遵循。遵循阴阳消长的规律,是养生的第一要义。这主要体现在两个维度:

顺应四时:《黄帝内经》提出“春夏养阳,秋冬养阴”的核心原则。正如《素问四气调神大论》所详述,春生、夏长、秋收、冬藏,人的起居、情志、活动都应与四季的能量特性相匹配。春天应“夜卧早起,广步于庭”,让生机勃发;冬天则需“早卧晚起,必待日光”,以固守阳气。

顺应昼夜:“日出而作,日落而息”是最基本、也最容易被现代人忽视的养生法则。这一古老智慧与现代医学关于生物钟、褪黑素分泌的理论不谋而合,充分证明了其科学性。违背昼夜节律,就是逆天而行,必然会扰乱身体的内在。

“和于术数”的理解

“和”,是和谐、调节之意。“术数”则指方法、技术,更深层次则是一种包含节律、适度的智慧。如果说“法于阴阳”是认知层面,要求我们认识规律;那么“和于术数”就是行动层面,要求我们运用智慧和方法去遵循规律。二者相辅相成,知行合一,方能成为真正的“知道者”,掌握生命健康的主动权。

第二部分:基石——“食饮有节,起居有常,不妄作劳”,构建健康的生活方式

宏大的哲学思想,最终必须落实到“吃、穿、住、行”这些具体而微的日常行为中。“食饮有节,起居有常,不妄作劳”这十二个字,正是《黄帝内经》为我们铺设的三块最重要的健康基石。

食饮有节:节制与节律的智慧

王富龙教授在演讲中提到的一组数据触目惊心:某一线城市中小学生肥胖检出率高达19.5%,其中10%出现脂肪肝。这无疑是“食饮无节”带来的直接恶果。所谓“节”,蕴含两层深意:

节制:即“美味不可多用”。再好的食物,过量则为害。这不仅是控制总量的概念,更是强调避免贪恋口腹之欲,防止给脾胃运化功能带来过重负担。

节律:三餐定时定量,规律进食。这符合人体消化系统分泌消化酶、蠕动吸收的生理节律。暴饮暴食、饥一顿饱一顿,都是在破坏这种内在的秩序。

中医的这一智慧与现代营养学强调的均衡膳食、避免血糖剧烈波动等理念高度一致,再次证明了古人对生命观察的深刻性。

中国部分年龄段学生近视率状况(模拟数据)

起居有常:规律作息是养肝血、安心神之本

上图展示的全国学生近视率飙升的数据,仅仅是“起居无常”的冰山一角。王富龙教授一针见血地指出“久视伤血”,其背后是深刻的中医理论。中医认为“肝主藏血,开窍于目”。肝血充足,眼睛才能明亮有神;而熬夜、长时间盯着电子屏幕,最直接消耗的就是肝血。这不仅导致视力下降、眼睛干涩,更会引发注意力不集中、失眠多梦等一系列连锁反应。所谓“熬夜就是熬心血”,绝非危言耸听。

“有常”的内涵同样有两层:

规律性:建立稳定的睡眠-觉醒周期,即我们常说的“早睡早起”。

顺应性:这种规律并非机械的刻板,而是要呼应第一部分所讲的“法于阴阳”,与自然界的昼夜更替和四时变化相协调。

不妄作劳:守护人体的“精气神”三宝

“过劳”已成为悬在现代人头顶的达摩克利斯之剑。“不妄作劳”的“妄”字,是关键所在,意为不胡作非为、不超越限度。养生并非提倡懒惰,而是强调要避免无效和过度的消耗,守护好人体的“精、气、神”三宝。“劳”可分为三类:

身劳:过度的体力劳动或不科学的运动,会耗损人体的“气”。

心劳(神劳):思虑过度、精神紧张、情绪内耗,是现代人最主要的消耗方式。王教授提到的“五劳七伤往后瞧”,其中“七伤”便指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情绪过度对脏腑的伤害。

房劳:纵欲过度,会直接消耗人体的“精”,这是生命的根本物质。

“不妄作劳”的智慧在于把握“度”,做到劳逸结合、动静相宜,达到《内经》所说的“形劳而不倦”的理想状态。

第三部分:目标——“形与神俱”,追求身心合一的至高境界

遵循了上述所有原则,我们最终要达成的目标是什么?《黄帝内经》给出的答案是:“形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去。”这不仅仅是追求寿命的长度,更是强调生命每一天的质量。其核心,在于“形神合一”这一中医生命观的精髓。

何为“形”?何为“神”?

王富龙教授对此做了生动的阐释:

“形”:指我们可见的、有形的物质身体。用现代医学的话说,就是由细胞、组织、器官、系统构成的躯体。它是生命的基础,是“神”所居住的殿堂。

“神”:指无形的生命活力、精神状态、意识思维。它通过“象”来表现,如一个人的眼神是否明亮、步态是否稳健、握力是否强劲、情绪是否饱满。正如神医扁鹊所言“望而知之谓之神”,高明的医生能通过观察外在的神采,洞悉内在的生命状态。

“形与神俱”的深刻内涵

“俱”即共同存在、和谐统一。这一理念的深刻之处在于:

相互依存:形为神之宅,神为形之主。健康的身体是精神饱满的物质载体,而旺盛的精神则是身体机能的最高统帅。二者缺一不可,相互滋养。

和谐统一:它追求的是一种身心和谐、内外协调的理想生命状态。这超越了单纯的生理健康,包含了心理的愉悦、情绪的稳定和精神的充实。

从“形与神俱”看大健康

将“形与神俱”的理念与世界卫生组织对健康的定义——“不仅为躯体无疾病,还要有完整的心理、生理状态和社会适应能力”——进行对标,我们会惊叹于中医养生观的超前性。它完美契合了现代“大健康”的核心诉求:健康不仅是“不生病”,更是要达到“形体健康,精神饱MAN”的积极状态,实现生命质量的全面提升。

关键要点总结

养生总纲:顺应自然规律(法于阴阳),运用智慧方法(和于术数)。

三大基石:饮食有节制和节律,作息有规律和顺应性,劳作有度、避免过度消耗精气神。

终极目标:追求“形神合一”的境界,即身体健康与精神饱满的和谐统一,实现高质量的健康长寿。

现代意义:《黄帝内经》的养生观与现代大健康理念高度契合,为应对“时代病”提供了根本性的解决方案。

第四部分:行动指南——从“知道”到“做到”,开启你的养生之路

知易行难。理解了《黄帝内经》的养生智慧,更关键的是将其转化为持之以恒的行动。王富龙教授在演讲的最后,特别强调了养生实践的紧迫性和可行性,为我们指明了从“知道”到“做到”的桥梁。

养生三大不等

王教授语重心长地提出人生有三件事不能等,引发了听众的强烈共鸣:

尽孝不能等:“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”,将个人健康与家庭责任联系起来。

积善不能等:他巧妙地将老子“天道无亲,常与善人”中的“善人”解读为“懂得规律、尊重规律、按规律办事的人”,极大地提升了养生的格局。顺应自然之道,本身就是一种大善。

养生不能等:健康经不起等待和透支。预防永远胜于治疗,养生必须从当下开始,越早越好。

如何下手?——“避邪”与“养心”

《黄帝内经》还给出了另一段重要的养生法门:“虚邪贼风,避之有时,恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来。”这为我们的实践提供了两大抓手:

外避虚邪:“虚邪贼风”泛指外界各种致病因素。“避之有时”提醒我们要根据时节、气候、环境的变化,主动规避,做好防护,所谓“春夏养阳,秋冬养阴”亦是此理。

内守精神:这是养生的核心法门。“恬淡虚无”并非消极避世,而是指内心清净,减少杂念和情绪内耗。只有做到“精神内守”,才能达到“真气从之”——即人体气血经络运行通畅的理想状态。如此,疾病又从何而来呢?

树立榜样,坚定信念

为了让养生之路不枯燥,王富龙教授推崇“老寿星”这一深入人心的文化符号。老寿星那“笑容满面、慈眉善目”的形象,正是“恬淡虚无”、“心安而不惧”精神状态的完美写照。他激励我们,将健康长寿作为一个充满喜悦和福气的目标去追求,而不是一项痛苦的戒律去忍受。

结语:让《黄帝内经》的智慧,成为守护每个家庭的“福星”

在“大健康”成为国家战略的今天,重读《黄帝内经》,我们发现其“顺应自然、生活有节、身心合一”的养生智慧,为应对现代健康挑战提供了超越时空的根本之道。它不是束之高阁的古董,而是可以融入日常、人人可为的生命指南。

分享会结束后,与会者反响热烈,一致认为健康养生对每个人都至关重要。大家纷纷表示,王富龙教授的分享极具价值,特别是关于“生活起居有规律、清淡饮食”等实用建议,为大家在快节奏生活中如何保持健康指明了清晰的方向。

古语云:“为人父母者,不知医,谓不慈;为人子女者,不知医,谓不孝。”这句古训在今天有了更深的含义:了解并实践中医养生智慧,不仅是对自己生命负责,更是对家庭的慈爱与孝敬。让我们从今天起,将这些古老的智慧融入一呼一吸、一饮一食之间,努力成为守护自己和家人健康的“老寿星”,为“健康中国”的宏伟愿景,贡献一份源自千年经典的温暖力量。

本文根据王富龙教授的演讲内容及相关公开资料整理而成,旨在传播中医养生文化,不构成任何医疗建议。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 被感动 | 同情 | 囧囧 | 愤怒 | 和谐 | 悲剧 | 高兴 | 打酱油 |